第十二届中国摄影年度排行榜公布上榜结果

日前,第十二届中国摄影年度排行榜评选结果正式公布。本届活动前期共收到来自全国摄影创作、理论、批评、媒体、出版、院校、策展领域的61位专家推荐的作品566件,根据推荐情况并经5位专家评审,最终形成10件上榜作品。

中国摄影年度排行榜是中国丽水摄影博物馆自2013年开始面向全国发起的一项专业推选活动,旨在针对上一年度国内涌现的优秀专题摄影作品进行公推和综合审议,最后评出该年度的上榜作品。活动至今已连续举办12届,通过常年举办,为中国摄影创作树立风向标,共同推动中国摄影发展进步。

第十二届中国摄影年度排行榜推委名单

按姓氏拼音排序

蔡焕松 曹 颋 曹 旭 曹昆萍

柴继军 陈 杰 陈伟录 陈荣辉

董 钧 杜 子 戴 菲 范顺赞

傅拥军 高 岩 高 初 葛亚琪

巩 明 胡钢锋 胡 涂 胡晓阳

胡嘉雯 黄丽娜 黄庆军 黄一鸣

贾 方 姜 健 矫 健 金酉鸣

孔 耐 黎 明 林 路 令胡歌

罗大卫 刘 阳 马 勇 马 跃

宁舟浩 苏 晟 邵文欢 史民峰

施瀚涛 释 藤 塔 可 唐浩武

唐 晶 王 江 王 帅 王芯克

吴 栋 吴毅强 杨莉莉 杨延康

姚 璐 叶文龙 叶明文 藏 策

张 晓 张 辉 张兰坡 郑幼幼 周一渤

第十二届中国摄影年度排行榜终审评委名单

按姓氏拼音排序

柴 选 《中国摄影报》副总编辑

王保国 中国艺术研究院研究员

姜 纬 摄影评论家、策展人、出版策划人

严志刚 摄影家、中国摄影金像奖获得者

赵 青 浙江传媒学院设计艺术学院摄影系教授

第十二届中国摄影年度排行榜上榜作品

按作者姓氏拼音排序

陈川端 / 埃弗雷特笔记

和喆 / 找回那些甲虫

阚辛 / 新天使

罗娴 / 我就是你

马良 / 永无岛

牛童 / 快递

乔飞尔 / 一名高中生的手指证件照

淘喜 / 南方与北方

王海江 / 明室—从刺点到脉络的叠加

吴正中 / 他的城1978-2024的青岛

《埃弗雷特笔记》

陈川端

作者简介

以影像与文本作为媒介,起始于个人情感与经历的纪实,关注人与自然的联结与现代生活里的呼告,对自然科学与神秘主义着迷,尤其偏爱虚构的事物。

创作摄影书《Restrained Orders》、《Belly of The Giant Serpent》、《Restorative Topophilia》;作品曾入选TOP20·2019中国当代摄影新锐,第三届中国青年摄影师支持计划-专业组;获2024三影堂摄影奖(TSPA)大奖,2024小米徕卡影像大赛组图银奖,图虫OPEN SEE评委选择奖。曾举办个展「旷野呼告 Confessing In The Wild」、「这片土地使我痊愈 Restorative Topophilia」、「克制秩序」、「无根据颂」等。

作品阐述

“我失去了梦见宇宙的能力。”

而在成年之前,我能在梦里看到无法用语言描述的宇宙奇景,比如抬头就能看见的、旋转着的星系;被巨大的星球笼罩,在失衡的引力中兴奋地飘向深空;还有从一个泡泡宇宙,拉扯进另一个泡泡宇宙的梦,真实到在现实里都能感到眩晕。

我还记得儿时在长大的山里,一颗蓝色的彗星在夜空中掠过,它掉落的陨石缓慢,温柔,在穿越大气时发出淡蓝色的光。而后它向我坠落,穿过我的身体,带着温热,当我清醒时,我意识到它已成为我肉体的一部分。

“埃弗雷特笔记”是我试图找回宇宙梦境的努力,我重拾年幼时的幻想,比如拥有天体般巨大尺度的宇宙生命,我相信星际尘埃或许也是遗骸的一种,夜空中的蜉蝣昭示着不同宇宙可能的模样,它们柔软的像那颗贯穿我的陨石;而山洞是永远的黑夜,是发生第三类接触的试验场,我曾在荒野目睹无法分辨的存在降临,它们在空中改变形状,划过夜空时没有发出一点声音;在山洞中我又看到了如陨石般的蓝色光芒,我知道有“人”生活在这里。

对了,那颗降落陨石的彗星,我花了许多时间寻找它坠落到地球上的其他痕迹,我无数次观测夜空,试图瞥见其他宇宙露出的‘马脚’。

我并非一个人,我相信“我”并不孤单。

作品节选

评委评语

一直以来,摄影被认为是用来记录、复制真实世界的客观工具。除了传达真相,当下的摄影还常被用来主观地描述想象,比如梦境、回忆和幻想之类的。甚至在今天的一些摄影评选中,我们看到的“假相”常常多于“真相”。真相、想象,多少有一些形象,而随着生成式人工智能影像的兴起,我们可以预见,哪怕没影儿的事也会被有鼻子有眼儿地虚拟出来。

陈川端试图通过摄影找回宇宙梦境,他重拾年幼时的幻想,努力恢复梦见宇宙的能力。他应该擅长想象和虚构,上知天文,下知地理,会对超自然现象着迷。除了强大的想象能力外,他还需要拥有非凡的视觉能力。他以图像为媒介,从植根于个人情感和经历的摄影入手,尤其这种摄影努力不少是利用所谓纪实类的照片完成的。我想,除了留意他照片的视觉表现、叙事逻辑、呈现节奏等,揣测考察他按下快门时的心理动机和摄影行为,更为有趣。这种对拍摄的回溯,寻找潜意识里激发的内容,对于理解和评价这些照片颇有意义,对于我们理解摄影从拍摄日益变为“生成”,亦为有益。(赵青)

《找回那些甲虫》

和喆

作者简介

1998年出生于山东泰安,2023年毕业于中国传媒大学。作品多从自身出发,围绕情感与记忆展开探索,关注日常中的微小奇迹。《水里的房子》曾入围半山摄影奖、无像摄影样书奖,《找回那些甲虫》曾入选图虫Opensee2024年度作品。

作品阐述

锹甲(Lucanidae)和兜虫(Dynastini)分别属于鞘翅目-锹甲科以及鞘翅目-兜虫亚科。它们虽造型奇特,但实际与蝴蝶一样属于完全变态发育的昆虫,生命需经过卵-幼虫-蛹-成虫四个周期。

我成长于山东的县城,在现实生活中见到锹甲和兜虫其实并不那么容易。我对它们的兴趣起源于初中时的网上冲浪,很长一段时间我都按照网上的介绍,仔细搜索身边的每一棵柳树,整个过程如同一场寻宝游戏,从树洞中找到一只锹甲便成了我的日常幻想。很多个夜晚我都梦见自己置身爪哇的热带雨林中,从树上摘下一只又一只的甲虫。但现实中我始终没有见到过一只锹甲。初三暑假,我终于恳求父母给我网购了一只独角仙,不料收到快递后发现它早已死于包裹中。后来我将它做成了标本,它硕大躯体腐烂的味道在我房间里飘荡了几个月。再后来,它们便逐渐地退出了我的生活。

前些年的一次旅途中,我毫无预料地在一片树林中发现了一只中华扁锹,我再次想起了这个少年时隐秘的爱好。我重新回忆起那些过往的寻宝场景,并开始思考当初被它们深深吸引的原因。它们凶猛好斗,却又脆弱而短暂。与小时候只是单纯迷恋它们酷炫的外形不同,如今再次凝视这些甲虫时,我很难不将一些人类情感投射到它们身上。帕特里克·斯文松在《鳗鱼的旅行》中曾写道:“每当我们抓住一条鳗鱼的时候,我都会凝视它的眼睛,想一瞥它曾经看见的那些东西。可它从不曾与我四目相接。”我也看向手中甲虫的眼睛——蠕动的白色幼虫作蛹、羽化,变成拥有长角和坚硬外骨骼的成虫。看着它的眼睛,我很想知道,它会明白自己从柔软的幼虫进化成如此这般的原因是什么吗?

作品节选

评委评语

摄影师通过追述童年时对甲虫未能善终的迷恋,从非常个性的角度反思了人与自然事物的关系:甲虫何以从童年时的亲密玩伴,成为人分类研究的对象,最后转化为商品?这种转变是必然的吗?期间发生了什么?类似的提问近年来不断出现在以博物学为切入点的影像类作品中,问题的深层指向了主导现代社会的技术文明和工具理性与自然法则的角力:技术文明不但导致人与自然事物的关系失衡,也严重损害了人从自然事物和感性世界获得乐趣的能力,反向导致了极度追求物质的变态消费主义的生活方式。现在看到的作品数量虽然不多,但清新有趣,具有构成一部出色作品的潜力,后续值得期待。(王保国)

《新天使》

阚辛

作者简介

基于镜头媒介进行创作,实践聚焦于多种形式的不平等流动性。

作品在世界范围内展出,近期包括卡塞尔纪录片电影节(德国)、集美阿尔勒摄影节(中国)、辛辛那提摄影双年展(美国)等。曾参加的驻留项目包括马耳他国家创意艺术中心、扬·范艾克学院、斯考希根绘画与雕塑学院等。2019年研究生毕业于耶鲁大学艺术学院,2016年本科毕业于芝加哥艺术学院。

作品阐述

我从2016年便开始拍摄以父亲为主角的一系列影像。在《老友记》中,我邀请父亲和几位同事看似违和地一起客串了同名美剧的片头曲。与之对应的是隔壁两组名为《勒格拉的窗外风景》的塑形丙烯墙绘,上面的图像描摹了父亲几十年间学习的多国外语教材封面,封面人物在标准的美式微笑中,缔造了理想化白人中产生活的幻景。《奔跑在奥林匹克》拍摄于北京举办奥运会后的第十年,父亲在傍晚的奥森公园里慢跑,为了我能跟上,他的脚步时快时慢,却也如夸父逐日般义无反顾。最新的影像作品《掩门》拍摄于2023年严冬,退休后的父亲住进了一间寺庙,他日复一日地敲钟诵经,并管理着寺里上千把的钥匙。父亲的身体在我的镜头下循环往复的劳动变成了他的日常话语,而里面微妙的亲密关系却又数次被克制地隐藏,甚至拉开距离。

第二条线索,则以一组摄影回溯了我因抑郁症而无法动弹的经历。我将抑郁的身体比作是接收未来信号的装置,这些表面平静异常的照片常常暗示着终将到来的剧变。这些照片与父亲的影像相互交错、映射、对峙。

一张名为《新天使》的照片开启了另一条贯穿历史、当下与未来的脉络:一名天真的亚洲游客站在“胜利之吻”雕塑前比出V字,正打算拍张纪念照。看似是艺术家当下漂泊状态的调侃,但游客身体的姿态与眼神的方向皆与保罗·克利1920年创作的版画《新天使》重合。在瓦尔特·本雅明的解读中,新天使敏锐地看到了人类对于未来的设定、向往与期待的最终结果。当再次看向“父亲”这一意向贯穿于展览之中的轨迹,他前进的背影最终落入了虚无,在扁平的时间中,他也幻化为了新天使。这种规律在最后三幅作品的名字中可见一斑:《去年的花开了,今年的花开了,明年呢?》。

作品节选

评委评语

《新天使》的展览由一组照片和一组视频组成,叙事也包含两条线索。照片将摄影师患抑郁症的经验和思考转换为带有惊惶、黑暗、逃离等不安意味的视觉语言,表现出心理叙事的探索性,画面很出色。视频作品的主体是摄影师的父亲退休后的几个日常片段,通过舒缓的慢跑、温馨的光线、保持距离的凝视等场景,以克制的镜头语言表达出对父亲的爱。两组作品以媒介语言交叉的形式展开为一场关于疾病、衰老、日常和未来的父女对话,对话的焦点指向对未来的不确定性。展览名字《新天使》有强烈的隐喻意味,让人想到瓦尔特·本雅明关于保罗·克利的画作《新天使》的著名阐释(本雅明1921年收藏了这幅画)。在阚辛的作品中,"未来"成为一个天使背向之境。(王保国)

《我就是你》

罗娴

作者简介

拥有英国威斯敏斯特大学媒体研究——电视制作专业荣誉学士学位和英国爱丁堡大学欧洲电影研究专业硕士,并于法国巴黎第一大学电影视听系进修。曾赴美国国际摄影中心(ICP)学习艺术摄影, 并获得该中心颁发的“丽塔·希尔曼”杰出奖。

摄影及多媒体作品曾在ICP博物馆、法国阿尔勒国际摄影节、美国Edition One画廊、影像上海艺术博览会、澳门国际艺术双年展等地展出,并广泛发表在德国《Geo Saison(国家地理)》杂志、英国《卫报》、美国《PDN》杂志等,所获奖项包括首届法国玛格南国际摄影奖、连州国际摄影年展“青年计划奖”等。公共艺术项目《农民工的爱与梦》在社会上引起强烈反响,曾被央视、新华社、《中国青年报》、NHK World等多家海内外媒体广泛报道。

作品阐述

法国思想家、精神分析学家拉康在著名的“镜像阶段”的论述中写道:“当一个孩子将镜中像指认为自己时,却将光影幻象当成了真实,并由此对自己的镜像开始了终生的迷恋。”

拉康的“镜像阶段”理论描述了人在6至18个月的生命经验。对于拉康,这是个体生命史、主体形成的最重要的阶段。这个阶段,是孩子被抱到镜前,从无法辨识自己的镜中像,到充满狂喜地“认出”自己,并开始迷恋自己镜像的过程。当孩子把自己的镜中像指认为另一个孩子时,是将“自我”指认成“他者”;而当他将镜中像指认为自己时,却将光影幻觉当成了真实——混淆了真实和虚构。

学者戴锦华指出,就个人“成长”的议题而言,弗洛伊德的相关论述给我们提供了一个有三到四个角色的多幕剧:那是一个男孩子和他的父亲、母亲的故事。与此相参照,拉康的论述提供了一部漫长的独幕剧,其中只有一个人物和一个道具。人物是一个最终成为主体的个人,道具则是一面镜。全部“剧情”便发生在一个人和一面镜之间。

这组作品的 “剧情”则发生在两个或三个天生就互为镜像关系的人,以及镜子之间。双胞胎是连结最紧密的两个人,同时,他们自己的身份、主体感也丧失了它独一无二的确定性。这组作品利用这些结构提出了一些问题,不仅仅是关乎影像的“真相”、表象和幻象之间的关系,也关乎自我和他人,身份认同,以及人们生命的亲密无间。

再深入一点来探讨:假设这些人物肖像不是用相机拍出来的,而是由我通过数字技术把无数不同年龄、性别、种族的人的面部元素像拼图一样组合起来的,这组作品又会如何被解读?

作品节选

评委评语

作为新生代女性摄影艺术家中的佼佼者,罗娴始终以独特的视角牵引着业界的目光。在她的镜头下,世界仿佛施了魔法——观众初时总被精妙的造型与光影俘获,细细端详又会发现隐藏在纪实表象下的超现实意味。那些耐人寻味的错位瞬间、欲语还休的惊鸿一瞥,反而变成了精心设计的视觉线索,引领观者在虚实交织的影像迷宫中,触摸创作者对图像和生命本质的哲学思考。

《我就是你》聚焦双胞胎及多胞胎群体(尤其是女性),这个看似寻常的题材在摄影师手中焕发出全新光彩。罗娴敏锐地捕捉到“双胞胎互为镜像”中蕴含的深层隐喻,作品的动人之处,更源于创作者对“自我”的持续探索——当观者与作品中互为倒影的面容相遇,恍然惊觉每个人内心都住着另一个等待对话的"自我"。

这组当代影像令人联想到美国艺术家基思·科廷厄姆的先锋实验作品《三胞胎》。科廷厄姆当年曾暗示我们——自我身份本身即是经验、想象与记忆的糅合体。在AI可以轻易创造一切的今天,这组充满了温度的作品,或许正预示着影像艺术在虚实边界的新一轮蜕变。或许唯有对生命本真的持续追问,才是艺术创作永恒的锚点。(严志刚)

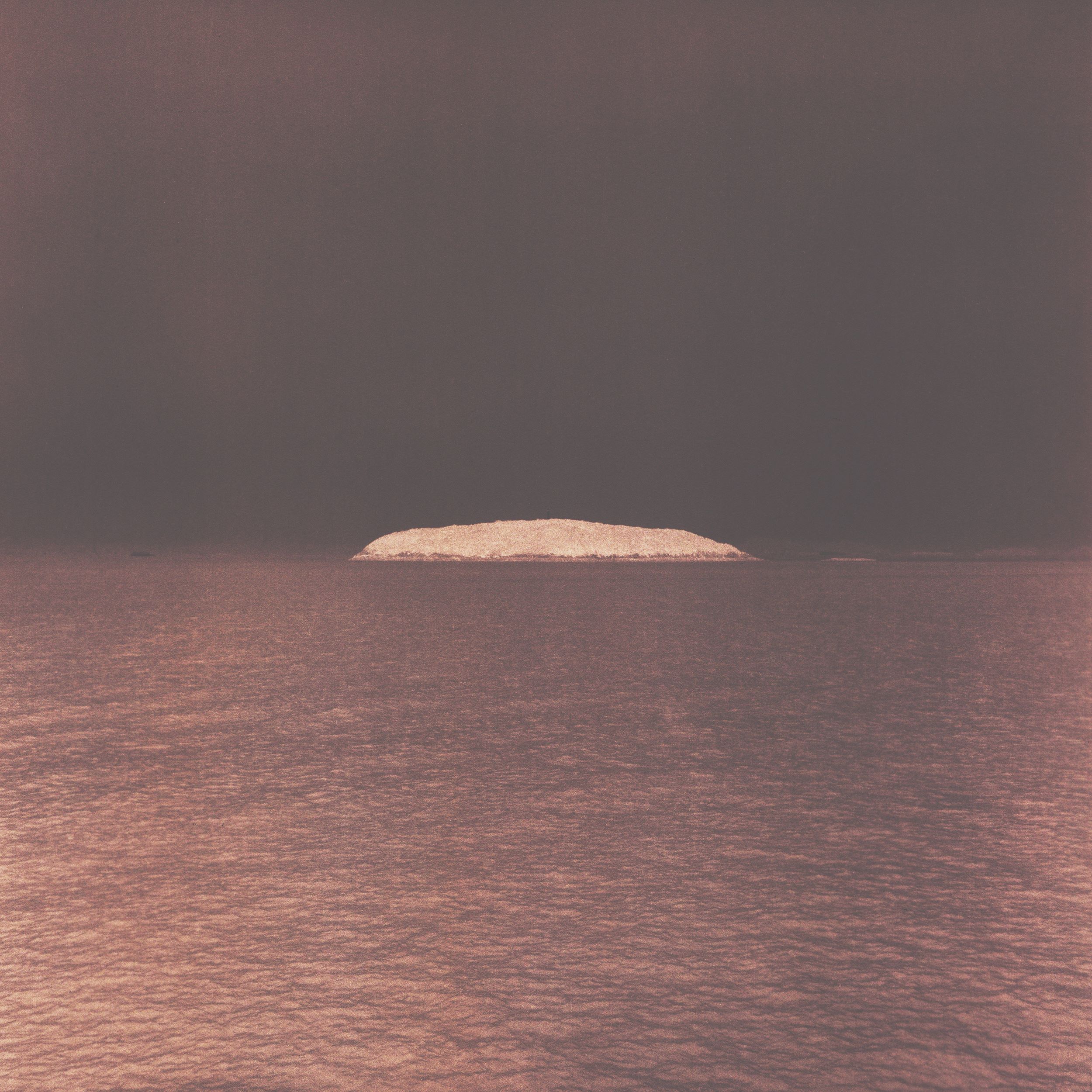

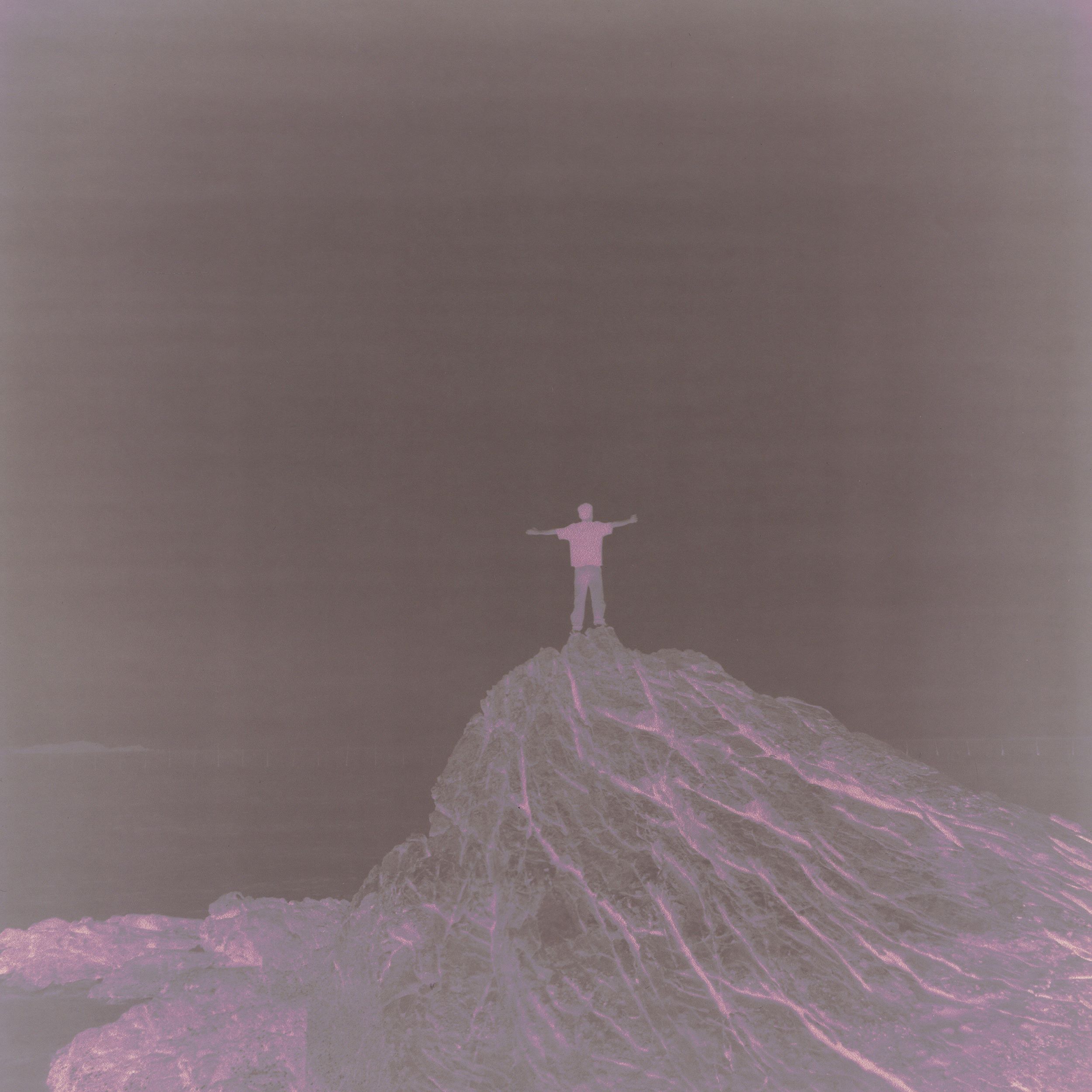

《永无岛》

马良

作者简介

毕业于上海华山美术学校、上海大学美术学院。2003年开始艺术创作,在世界各地举办个人作品展50余场,参与重要的摄影及当代艺术群展百余场。作品被众多美术馆和机构收藏。

2012年完成摄影代表作:公共艺术项目《移动照相馆》。2017年下半年,从戏剧创作领域回到摄影创作领域,继续用影像媒介进行创作。2023年挪威白菜出版社出版作品集《镜中人、景中人》,获得挪威最美的书奖。2024年上海文化出版社出版个人作品集《永无岛》,人民美术出版社出版摄影文化史文集《失焦记》。

作品阐述

一百年前,一个英国人J·M·巴里写了一个叫做《彼得与温蒂》的童话。在这个故事里他塑造了一个永远长不大的孩子——彼得·潘,而这个彼得·潘,就住在永无岛。永无岛怎么去?第二个路口往右,一直走到天亮。

可如果你继续读下去,你会发现这不过是彼得潘的一句戏言,按照这样的指示,就算拿着地图,就算有小鸟指路,也永远不可能抵达。

“我们都曾经去过那里,甚至现在仍然能听到海浪声,只是我们再也无法上岸了。”这才是永无岛的真相。

我们知道有这样一座美妙的、只属于我们的岛屿,但与此同时,我们又知道自己永远不可能再次抵达,残留的唯有模糊的回忆。是的,这回忆甚至是模糊的,如雾如沙,一用力便会消散殆尽。

可是我们始终渴望着重登岛屿!我们总觉得那上面留着一些珍贵的什么,于是会忍不住竖起耳朵捕捉若有若无的海浪声,举起镜头磨损严重的望远镜去窥看,只为得到哪怕一秒钟的确认:它真的在那里。

作品节选

评委评语

《永无岛》是马良二十年摄影创作的回顾精选。苏格兰作家詹姆斯·巴里笔下的永无岛,是理想主义者的梦幻之地,也是小说主人公彼得·潘永远年轻的乌托邦。马良把他的回顾精选命名为《永无岛》,蕴含着很深的情感和寓意,尽管永无岛遥不可及,这些作品却让我们得以窥见一角。他二十年来运用各种各样材料的独特创作和丰富实践,不仅是对于永无岛的意味深长的致敬,更是对于理想与现实之间艺术家复杂内心世界的探索,欣悦、盼望、失落、等待、惆怅,时代的起伏,接踵而至的意象,衒奇的场景调度,恣意的灵感,无尽的慨叹,对于语言陈规和表达窠臼的突围热情,创造性的精神历险,扩张人或事物的视觉性。因此,考察评价马良这样的艺术家的创作阶段成果及影响,《永无岛》是很合适、很难得的载体。(姜纬)

《快递》

牛童

作者简介

江苏南京人(1998年生),摄影师、导演、影视摄影与制作方向教师。毕业于西安美术学院,个人创作主要涉及影像、装置与文本等媒介,关注空间气质与城市化相关议题。作品曾获2024年徕卡-奥斯卡·巴纳克摄影奖主竞赛决赛入围奖,法国Blurring the lines摄影大奖等。曾在德国徕卡摄影博物馆、成都美术馆、天府影像艺术中心等机构举办展览,作品曾发表于《中国摄影》《大众摄影》”LFI”等国内外杂志期刊,并接受中央广播电视总台、江苏卫视、一席、一条等多家媒体专访。

作品阐述

中国的物流和快递行业应该说是世界上的一个奇迹,在里面工作的人们,他们曾也处于对城市化高歌猛进的时代。离开中小县城流动进大城市,这种迁徙与现代化、梦想有关。

我拍摄的快递行业主要是江苏、安徽地区,这里面的快递员大多来自于苏北、皖北和西北地区,他们织起了一片同乡网络。他们期望窥见外界的精彩,在时间流逝下老去,也将这种梦想寄托于后辈身上。

从2020年底开始,我与快递人员沟通,走进他们家中,走回生地。以逆城市化的方式追溯,访谈、收集现成品以及拍摄下他们在城市里工作的场所,暂居的屋檐下,病痛以及生地。摄影赋予我走进现实的勇气,采用大画幅的方式进行庄重的拍摄,这是我唯一能做的事情。

作品节选

评委评语

中国的快递连通着买和卖,连接着国计与民生,关联着今天的城市乡村、经济社会……,也成为能引发国际讨论的中国话题。

从2020年到2023年,还是摄影研究生的牛童用大画幅相机拍下了400多张有关中国快递业的照片。在这些影像中,你的目光可以穿过夜晚中幽暗的快递站点,仰望到高耸明亮的都市景观;你也可以在对一系列日常家居环境进行视觉识别的同时,直面这些来自乡村的快递员肖像。这些被平视的环境肖像庄重而实诚,以至于那静谧而温和的城市景观也成为这些面孔、这个时代绚烂迷离的背景。

牛童的拍摄和观看方式,为这一传统的摄影叙事增添了个人色彩和美学尝试,而这正合乎当下纪实摄影嬗变的轨迹。不少纪实摄影今天正在被改造并进入美术馆化的观看机制之下。

或许正缘于此,2024年牛童的这组《快递》入围了徕卡奥斯卡·巴纳克摄影奖。他说,“这组作品是给我母亲的。我来自这样的家庭,我有权利和义务去诉说他们这样的故事。”曾作快递员的母亲给予他个体的情感,而摄影赋予他走进社会现实的勇气。(赵青)

《一名高中生的手指证件照》

乔飞尔

作者简介

2005年生于西安,青年艺术家,2024年高中毕业。

2024年8月,在西安寨子空间举办了艺术项目《塑形:手指证件照》展览。2023年参与《一本不存在的课本》艺术支教项目,关注留守儿童问题。2023年4月,参与西安占东美术馆“乡村思想史”艺术项目,创作《束缚》和《雏菊》。同年,参与《全球变暖赎罪券》艺术项目,关注高温作业人员生活。

作品阐述

我作为一名刚刚结束自己12年学习生涯的高中毕业生,在这12年的基础教育时期中我与自己与父母等周边环境发生过多次生理与心理上的冲突。我认为这多次的冲突中,有很多事是值得我再次进行思考的,我希望通过艺术的表达方式对其进行纪念性反思,在此过程中也是对我自身的一种疗愈。

此次展览拍摄内容的想法来自于在初中上学时,我的一位女生同桌。她因为长期写字,右手中指第一指节处被磨出了鼓包(变形),她对此施行了许多保护措施,但最终没有起到太大作用。我与她一样在长期写字中感到自己的中指受到压迫,于是我将目光集中于这一小小的身体变化去进行微距拍摄。

我总共拍摄了117名学生的手指,在拍摄中我发现几乎每个初高中生的手指都有所变形,这一普遍现象好似这根手指就是我们这些学生的证件照。在某一瞬间,我在这一幅幅手指肖像照上找到了一种归属感,身边围绕的作品仿佛就是我的同学。

此外,被拍摄的同学们还填写了手部观察报告单,这份问卷的目的是让同学们对自己的手指进行关注和产生主观性的一种认知。参与此拍摄和问卷调研的学生年龄,在13岁到18岁之间其中年龄占比最大为14岁。在被问到“你如何看待手指上磨出的鼓包”问题时有两位同学表达了对鼓包的喜欢,其中一位男生写到他认为鼓包是一个光荣的标志,包越大说明学习越认真,说明成绩越好。在被问到“家长/老师如何看待和有无关注学生手上鼓包现象”问题时,85%的家长/老师都认为此现象正常,75%的家长/老师都没有关注此现象。

可见我们的身心在不知不觉间都被社会所塑形。我希望通过此次展览给予大家也给予我为自己的身心争取权利的勇气。

作品节选

评委评语

乔飞尔以自己的细微观察,将孩子们早己习以为常的“中指”问题提上了公共议事层面。当这些各异的变形的中指一根根就这么直露地呈现在大人面前时,带给大人的震憾和深思远远超过了见怪不怪的孩子。13-18岁的少年可能已经习惯了大量书写之后手指或多或少的变形,而大人的触目惊心则是缘于从未想到自己家孩子的手指也可能渐渐变形。乔飞尔以最为简单直白的方式,提出了个足以让整个社会深思的问题:为什么会这样?

作业多么?年复一年似乎都这样。

孩子娇贵了么?似乎并没有那么明显。

书写姿势不正确么?为什么大量孩子的中指或多或少都显现出苍老的异样?

或许只有孩子才能发现这不为人知的细节,发现这藏在“中指”尖上的刺痛感。乔飞尔敏锐地抓住这一鲜为人知的细微之处,揭示了一个社会共性的话题。她以直截了当的一根根手指的影像,引发社会各个层面对这个话题的深度关注。(柴选)

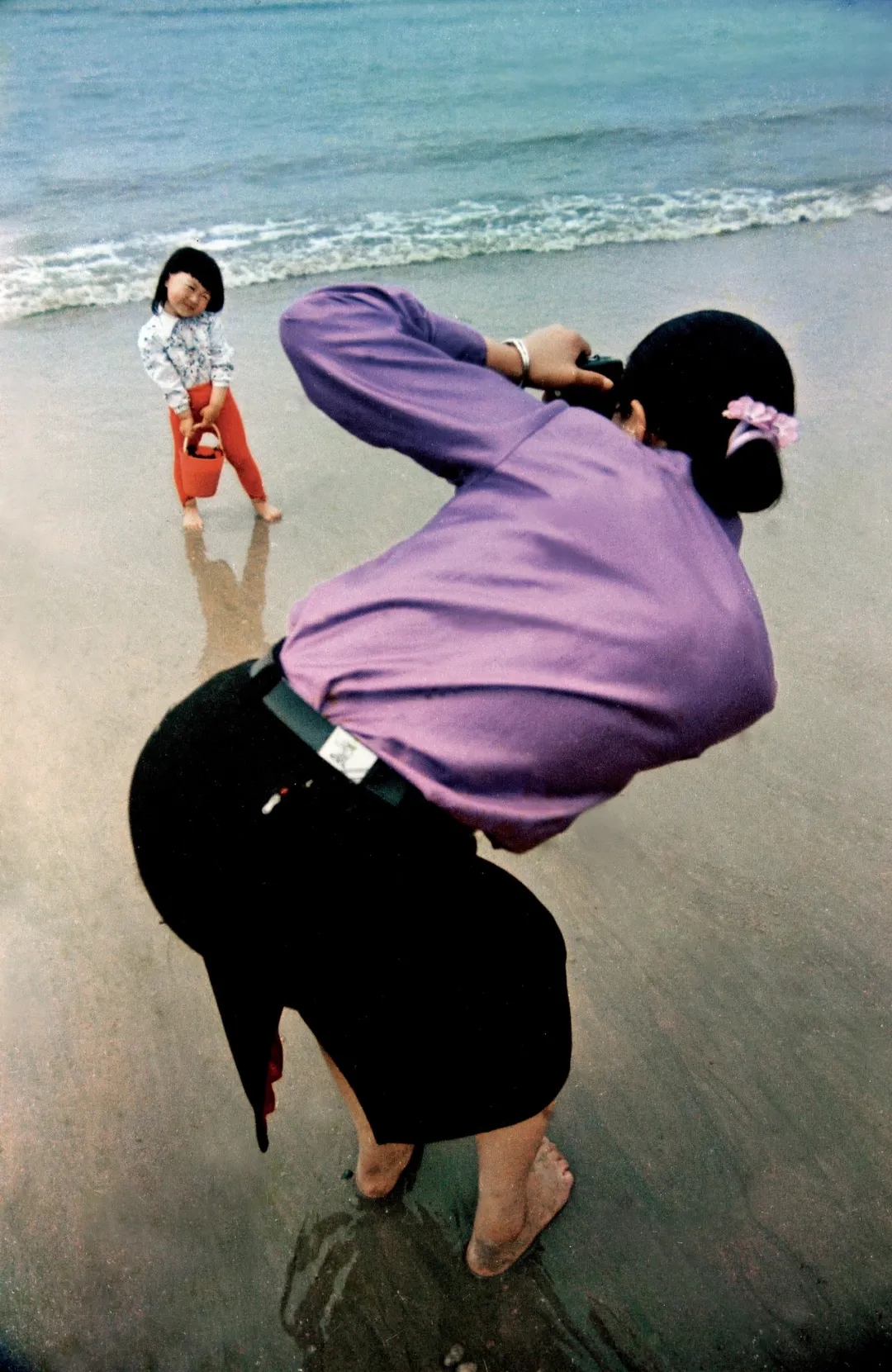

《南方与北方》

淘喜

作者简介

自由摄影师,工作生活于苏州。

曾在丽水、宁波、成都、上海、北京、连州、西双版纳、韩国东江、日本东京等地举办群展与个展。作品曾刊登发表在The Eye of Photography、iGnant、Artpil、大众摄影、摄影之友、摄影世界等国内外杂志媒体。长期项目曾入选第八届侯登科纪实摄影奖、荣获首届日本半山摄影奖;两次入选中文联中外青年摄影联展,图虫opensee摄影奖年度作品,全球青年影像top100等培养计划。亦被上海21世纪民生美术馆、美国光圈基金会、浙江泥美术馆、连州摄影博物馆等国内外机构收藏。

作品阐述

《南方与北方》项目的开启,是因离开家乡求学多年后重返故园。除了乡愁之外,同时也想记录时代巨变下的小城生活片影,展现故乡在我心中的坚硬、苦涩与诗意,把握住某种即将远去的精神与审美。随着拍摄的不断深入,第二年我突然意识到我的家乡也好,还是别人的家乡也好,这种弥漫着的惊人变化与其带来的审美感受,正是这个时代的缩影。

自2015年起,我背起相机,至今已走过南方与北方15个省份。终于逐渐明白,即便是神仙世界,也因为先有了人间。这些看来普遍平常的百姓生活,衣食住行喜怒哀乐,都是这片土地上的人们竭心尽力经营所得。从西周女子"采采芣苢,薄言掇之”采摘时所唱的歌谣,到明朝冯梦龙“富贵本无根,尽从勤里得。"的箴言,歌咏的正是千百年来,世世代代生生不息的劳动人民生活的底色。人们穿衣吃饭,寻求各自的快乐。由此我坚信,即便世界变化再大,生活的基本道理不会变。每每看到炊烟袅袅起,饭菜香味飘过来,食物暖人心,再多的疲惫与困苦也会融化的吧。

《南方与北方》更是我的一段心灵成长史。我们没有办法去选择日常,我们只能遭遇日常;我们记录它、纪念它、守护它。这些年所拍摄下来的原野大地、远山长河,茫茫人海与生活图景,它们滋养着我,庇护着我,赋予了我勇气,去穿过眼前的迷茫虚无,去呼唤未来。对我而言,《南方与北方》既是个人珍藏的影像档案、时光宝鉴、心灵旅史;也是对当下时代巨变发展中,精神与人性的某种追寻、坚守与反思。

作品节选

评委评语

总是被淘喜漫不经心而又琐碎的照片感动,既是作者真切的人生旅行,也是一代中国人共同记忆。从北方到南方,路和河水作为暗线穿插其间,在不断与淳朴的乡亲对视间,少年的笑声夹杂呼啸而过的风声,真实却仿佛遥远,随意又感觉美好,缓慢但令人担心。而少年淘喜也一路行来,心情矛盾,走在画面之外,充满无限眷恋。技术层面,低反差的处理,让整个旅程沉浸在梦幻般的疏离和惆怅。这些普通得有点不好的照片,随意安排,没有高潮,不具备精确,却出奇的风格统一。(严志刚)

明室—从刺点到脉络的叠加

王海江

作者简介

浙江萧山人,毕业于西北工业大学,现工作生活在杭州,个人创作通过摄影、装置、文本等不同媒介进行综合表达,持续探讨当下社会活动与自然环境的因果关系。作品曾获TOP20·2023中国当代摄影新锐、2023“藏·摄影在当代奖”首奖金奖、2022首届集美中国新风景摄影十杰,在中国美术学院美术馆、浙江美术馆、浙江展览馆、公望美术馆、兑艺美术馆等地展出。

作品阐述

运用流明印相这种明室直接接触摄影的方式,我把行走海岸线田野调查拍摄的黑白影像底片放在印相纸上,让光与影在未经干预的情况下作用于相纸,利用纯粹的阳光下曝光直接生产新的影像。这意味着底片与相纸之间没有隔阂,光线穿透底片,在相纸上留下晒相痕迹。我再根据对不同曝光时间的掌控,呈现出不同的影调和肌理效果。

我试图捕捉原始影像里面那些能够触动自己内心、引发观者情感共鸣的细节,关于海的臆想、孤岛经济、海产养殖、资源补偿、海神信仰、核污水等等。从最初的某一个“点”开始,逐渐相互交织、叠加,制造出独特的脉络,传递对时间、空间和生命的感悟。这种脉络的融合不仅体现在作品的意境和情感表达上,而且承载了我的思考,从而阐述我所持续关注的人类活动、现实环境对海洋生态的侵蚀和破坏问题。

作品节选

评委评语

王海江一直在用摄影勘察“风景”,同时不断努力钻研并实践不同的工艺技术。新作《明室—从刺点到脉络的叠加》系列,是流明印相传统摄影工艺并加以革新而产生的。王海江把游走海岸线田野调查拍摄的底片放在印相纸上,让光与影在未经干预的情况下作用于相纸,阳光进行曝光直接形成新的影像,再根据对不同曝光时间的掌控,呈现出殊异影调和肌理质地。传统工艺的历史感,具有特定的开启文化记忆的提示作用,使得照片焕发出灵性光彩。近年来,王海江的创作主题从《支流》系列的河流转向《明室》系列的海洋,其中意义不局限于景观的迁移,也是他对水体生态系统及人类活动影响的持续深入关注。考古般的推敲,恰好的光线,源远流长的自然与人的关系,这些与时间相联的要素有效强化着这些作品的内涵。(姜纬)

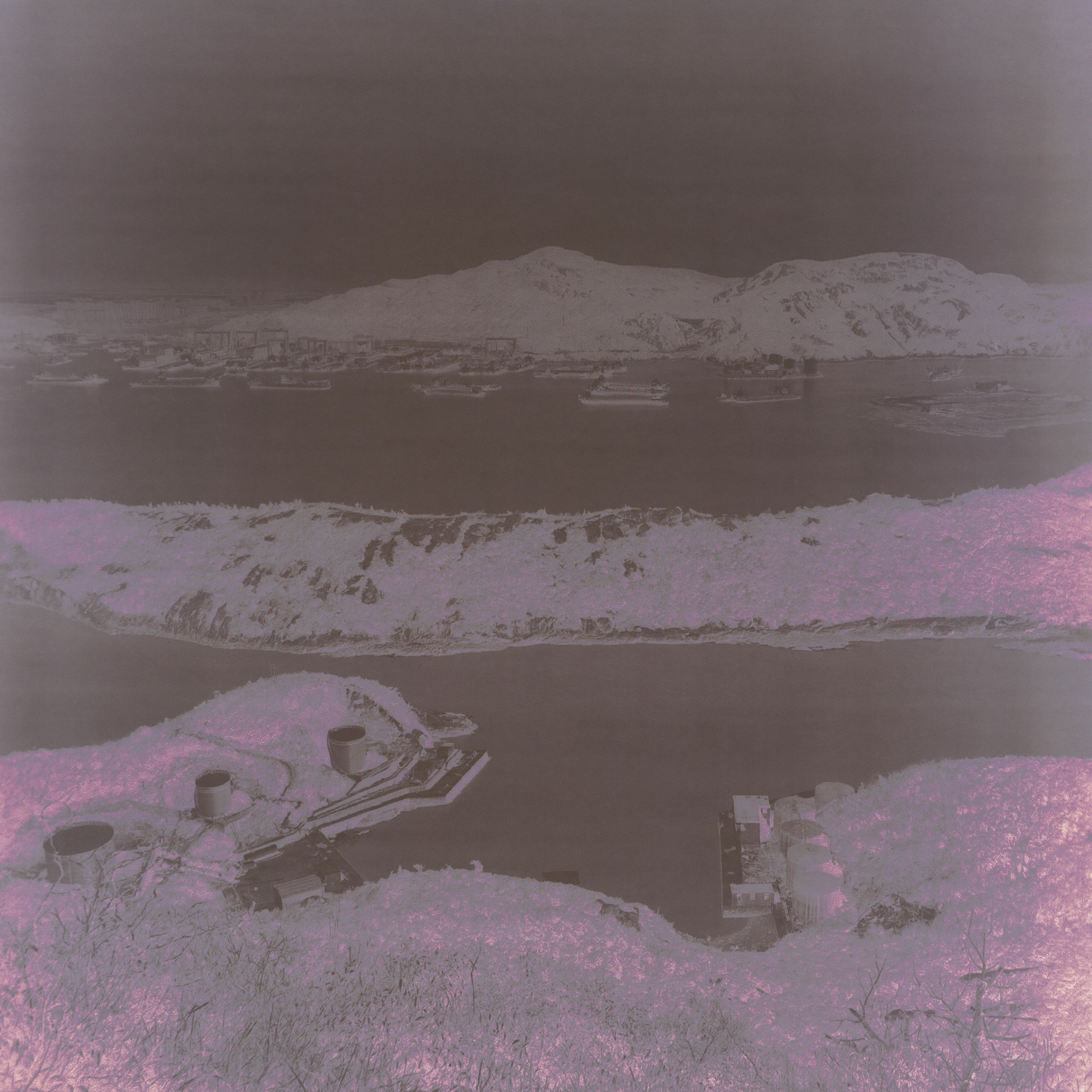

《他的城1978-2024的青岛》

吴正中

作者简介

1954年生于青岛,当过兵,做过企业工人、宣传干部,担任过报社摄影记者、主任。自20世纪80年代至今,拍摄了大量有关青岛的照片。

作品曾两次获得中国新闻奖、金镜头奖;并获“劳动与生活”摄影展金奖、首届“徐肖冰杯”中国纪实摄影展记录类典藏奖、第四届“徐肖冰杯”中国纪实摄影展奖等多个奖项。 作品曾分别在“中国现代摄影沙龙”88展、“劳动与生活”摄影作品展、山东一品国际摄影节等地展出。“老青岛”系列作品被杭州芸廷艺术空间、广东美术馆及国内外个人收藏。 出版著作有《时代影像》《青岛表情》《家在青岛》《大沥人家》《波螺油子》《崂山大院》《他的城1978-2024的青岛》等。

作品阐述

20世纪80年代初,跟随国家改革开放的步伐,青岛开始大踏步迈向对外开放的发展之路,吸引了大量国内外投资者。此时所呈现出的开放与保守、新潮与传统、城市与乡村、经济与文化等相互交织出的景象,深深吸引着我。我喜欢打量这一切,并细细品味它对这座城市文化底色的冲击,更进一步萌发了一个想法:用手中的相机记录下这些路上发生的一切。

当时的青岛,青春洋溢,活力迸发。“开放”之风已经从精神到生活影响到青岛人的各个方面。放眼望去,城市的街头一派五颜六色,有市民形容“比看西洋景还热闹”。城市如此,农村也不例外。随着商品经济的发展,转变了思想的老乡为寻“淘金”机会纷纷涌进青岛。他们在大街小巷摆摊设点做着小本买卖,通过勤勤恳恳的劳动,提高了生活质量,改变了经济地位,创造出属于自己的生活新天地。

过去,我更偏爱拍人物,试图通过“人”的变化来反映时代的变迁。随着2000年波螺油子路的拆迁,我突然意识到,与“建筑空间”相关的图片的重要性。尽可能留住曾经的建筑、道路甚至装置,可以为人们在回忆往事时提供更加清晰、具体的佐证。于是,我开始有意识地对具有老青岛特色的建筑和即将消失的老街进行抢救性拍摄,将从前对一群人、一条街或一个院的拍摄,扩大到对一个社区乃至一座城的记录。

通过影像记录青岛四十年,既是旁观者,又是生活者,我乐此不疲且矢志不渝。只要还能举起照相机,我都会继续拍摄和记录。用摄影排解忧虑,用摄影留住记忆,用摄影记住乡愁。

家乡的路,还要继续走下去。

作品节选

评委评语

从图片故事到空间描述,吴正中之于青岛,绝对是个宝。作为青岛本土摄影师,他拍摄的影像时间之长,区域之广,风格之冷静,数量细节之多,迄今无出其右者。

他以大量朴实无华的影像,描摹着他生活着的城市,他用一辈子的时光,书写了青岛城市的影像传奇。他以近1400余幅照片的体量,书写了一个城市的46年历程:一条条街,一条条巷,密密麻麻地交织着,蕴藏着无数的细节。难得可贵的是,他就像在织一张网,一个个小专题,慢慢地铺陈开去,不厌其烦,不惧其难,反复起来几十年。把这些小专题有效地组合起来之后,会发现他在有意无意地进行着一项浩大的工程——他意图用影像把城市一个区域一个区域地连接起来。无疑,这本《他的城1978-2024年的青岛》深刻地理解并实现着他的意图。

纪实摄影以其复刻时光的悠然,集聚成一束馨香,可以让人慢慢地品味。当利用AI将当年囿于条件拍成黑白的照片还原成彩色,是否可算作最大程度、力所能及地让历史回到最本真的模样?(柴选)